食物アレルギーを取り巻く社会的背景

乳児期は10人に1人?!食物アレルギー

低年齢の子どもの食物アレルギー有病率は高い

乳幼児期には約10%、3歳児には約5%に食物アレルギーがいると言われています。また、6歳までに80~90%の子どもが食べられるようになると言われています。

アレルギーの原因になる食べもの7割が鶏卵・牛乳・小麦

それ以外にも甲殻類・落花生・魚介類・果物など個人によって異なります。

乳児期は10人に1人?!食物アレルギー

低年齢の子どもの

食物アレルギー有病率は高い

乳幼児期には約10%、3歳児には約5%に食物アレルギーがいると言われています。また、6歳までに80~90%の子どもが食べられるようになると言われています。

アレルギーの原因になる食べもの

7割が鶏卵・牛乳・小麦

それ以外にも甲殻類・落花生・魚介類・果物など個人によって異なります。

食物アレルギーは疾患

好き嫌いでも、わがままでもない

アレルギーのある食品を食べてしまうと命に関わるひともいます。

でも、まだ食物アレルギーへの正しい理解がされていない現状があります。

症状が出たら怖いから、言い出せないからと周りとだんだん距離を置く。

誤食しないように不安で、片時も目が離せない。

このまま食べられなかったらどうしよう、将来が不安。

相談できるひとがいない。

追いつめられる。

一生懸命、一生懸命、SNSなどを使って情報を集めてるのに、周りに過保護だと、神経質だと言われる。そんな一言が心に突き刺さる。

これが、毎日食物アレルギーと向き合う人たちの生活です。

食物アレルギーは疾患

好き嫌いでも、わがままでもない

アレルギーのある食品を食べてしまうと命に関わるひともいます。

でも、まだ食物アレルギーへの正しい理解がされていない現状があります。

症状が出たら怖いから、

言い出せないからと

周りとだんだん距離を置く。

誤食しないように不安で、

片時も目が離せない。

このまま食べられなかったら

どうしよう、将来が不安。

相談できるひとがいない。

追いつめられる。

一生懸命、一生懸命、SNSなどを使って情報を集めてるのに、周りに過保護だと、神経質だと言われる。そんな一言が心に突き刺さる。

これが、毎日食物アレルギーと向き合う人たちの生活です。

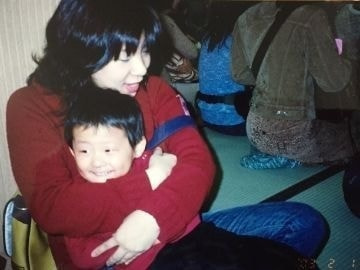

代表の子育て体験(アレっ子ママ)

アレっ子ママ

今はもう社会人!

かわいそうと言われる日々でした。

アレっ子ママ、つまりアレルギーっ子のママをして21年です。

息子は生まれた時から重症の乳・卵・ピーナッツ・そば等々食物アレルギー。

アトピー、加えて喘息・花粉症・鼻炎・ハウスダストなど色々持っていました。

息子が生まれたのは1999年。

食物アレルギーは原因物質を完全除去して生きていくのが当たり前の時代。

食べられないアレルゲン食材をどう除去するのか。

アレルギーに関する知識がなかったので、図書館でアレルギーの本を読み漁り、食物アレルギー対応食を見よう見まねで作る、食べ物以外でもアトピーがあったので肌着を裏返しては塗ったり、夜中に体を掻きむしらないように腕をもって寝る日々でした。季節の変わり目は胸からゼエゼエ音がする。

咳き込みが、誤食なのか喘息なのか風邪なのか分からず、不安でいっぱいでした。何て言ったって、除去といっても食材が入っていなければいい、入っていても取り除けばいいというレベルではなく、同じお箸を使って取り分けただけ、そんな微量でみるみる呼吸が苦しくなり全身に蕁麻疹が出てしまう、アレルギーのある食材が手についたら腫れあがってしまうわけですから、怖かったです。

元々料理は苦手だし、新米ママというだけでもハードル高いのに、同じような食物アレルギーのお子さんがいる人が周りにいないし、どうしていいんだかさっぱりわかりませんでした。

小児科の診察では、治療に関わることが中心で時間も限られている為、お医者様に日常生活の不安を話すことはできず、うちの子にも食物アレルギーがあるよ!というママに出会えても、食材を火を通せばうちは食べられると聞き、より凹む。

食べられないケーキなど頂き物をやんわり断ると

『かわいそうにねぇ』と言われ

『お母さんもアレルギーなの?だからお子さんもそうなのかしらね』

私は小児アトピーがあったので私のせいかな・・・。

独身の時パンばっか食べてたからな・・・。

わけもわからない中、自分を責めない日はありませんでした。

そして気をつけているのに、表示ミスや配膳ミスによるアナフィラキシーショック経験が続き、神経が逆立っている時代が続きます。

この子の命を守るのは私しかいない!必死でした。

(続き)全文はこちらをタッチ

海外の食物アレルギー事情

1つの大きな転機がありました。

長年勤めた英会話スクールは、オーナー含む全ての同僚が外国人という職場で、当時日本にあるアレルギーの会を知らなかった私は、彼らから世界のアレルギー事情を教えてもらいました。海外には子どもたちが自分たちで命で守れるように学ぶ場があることを知り、保護者じゃなくて当人が?とても驚きました。

ガッチガッチに周りを”安全”という名の母の管理で固めていた頃です。

なんでもかんでも危ないからダメ!やめとこう、誤食したらどうするの?

常に食に絡むイベントのときは、鬼の形相でした。

さぞかし周りも気を使ったことでしょう。

籠の中の鳥

会社の集まりに誘われ、当然のように断ると

『なんでダメなんだ?食事はちゃんとアレルギー対応で準備したよ。』

『せっかくの機会で子ども本人があんなに楽しみにしているのに参加がダメなの?』

『そうやって籠の中の鳥にするつもりなの?なんの体験もさせずに過ごさせるのかい?』

周囲の理解

グサリときました。

良くも悪くもハッキリYes Noを伝える外国人同僚たち。こっちは一生懸命に息子を守っているのに、言いたい放題何なんだ・・・。最初はそう思う時もありましたが、オーナーたちは英会話スクールで開催する全てのイベントに息子が参加できるように、出すオヤツやクッキングのメニューを乳や卵のアレルゲンなしにしてくれました。

『こんなことは大したことじゃない。ちょっと変えたらいいだけ。そこだけ守れば、君の息子は他の子と何もかわらないだろう。楽しもう。ほら、あんなに楽しんでいるよ。』

その笑顔がショックで泣けました。

他の講師たちも、学校給食メニューにあわせようと思っていた私が

代替ケーキが上手く焼けないんだよね・・と話していたら

『みんな違っていいんだから、気にしなくていいんじゃない?』

『好きな物持たせたから?食べられる物をさ。』

『美味しく皆で食べたらいいんだよ。見た目が全く同じである必要なしなし!』

随分救われました。

『色んな国に食物アレルギーの人はいるんだよ。だから、こうやって食べられるものを自分で選んだらいい。自分で食物アレルギーがあるって説明できるようにね。』

そうか、自分で説明できるようにしたら行動範囲も広げれる。

いざとなった時、息子にもどうすればいいのか教えよう。

『ご飯のパックを持っていけばいい。レストランで食物アレルギーがあるって伝えて、温めてもらえばいいよ。塩で焼いたチキンがある、確認してチョイスしたらいい。』

諦めなくても方法は他にもあるんだ。

こういった環境の中、息子はいつか英語話せるようになって海外へいってみたいというようになりました。みんなのサポートもあり、治療どまんなかの小学6年にカナダへの短期留学を経験しました。(保護者なしで・・オーナーと一緒に飛行機へ乗って)

周りを信じるということ

周囲の理解があると、こんなにも世界が広がるんだと実感。

食物アレルギーだからこそ、食に強くこだわり続けていた私。

全部諦めなくてもいい。視点を変えよう。そのころから、助けてほしい時には助けてというようにしました。

卵・乳が入っていない商品がないんだよねといえば、皆がこぞって海外で流通している商品をくれました。伝え方も随分上手になりました。

私が息子の安全を願う気持ちが強すぎて暴走してしまった時、

『それは随分と偏った考え方をしているね』とハッキリいってくれていた英会話スクールの同僚、周りの友たちに感謝です。

止めてくれる人がいて良かったと思います。

食が絡むイベントは結構色々あります。

お友だちとのイベント、学校での行事、習い事の合宿、きりがありません。

何かにつけて、食は絡んできます。

でもちょっとの配慮があれば可能なことも。

ちょっと視点を変えたら、一緒に参加できることも。

自分たちだけなら、きっと諦めていたけれど、わたしたち親子には、偶然にも日本にいながら日本ではないような考え方をしている友が沢山いて、息子には色々なことを体験できる機会がありました。

だから、私はLFAの子ども達にも息子と同じように、色々な食を含んだ体験を沢山してほしいと思っています。

主治医との出会い

私たち親子にとっては、人生の一番の転機は主治医との出会いです。

25メートルプールに1滴のミルクを垂らしたくらいの濃度でさえ、呼吸困難や全身蕁麻疹などのアナフィラキシー症状ををおこしてしまうような息子。息子さんは、一生完全除去の生活でしょうといくつもの病院で言われました。

それでも諦められず、良いと聞けば遠くの病院でも連れて行きました。

何故そんなに探したかというと、スーパーでの表示ミス・保育所での誤食・原因不明の蕁麻疹や咳、完全除去をこれでもかと実施しているのに、アナフィラキシーという激しいアレルギー症状を出すことがあったからです。

微量の混入で苦しまなくて良いようにしてあげたい。

私が息子を守れる間に。

途方にくれていた時、近所の小児科の先生に、うちでは診れないけど私の先輩の病院へいってみる?と言われ出会ったのが、今の主治医です。白衣も着てないニコニコ笑顔で、息子とテーブルで向かい合わせに座り話してくれたのが印象的でした。

『まだ日本では実例がない、海外で5例しかない新しい治療してみるか。

先生も怖いけど、一緒に協力してくれるか。やってみるか。』

『はい!(息子)』

そういって牛乳の経口免疫療法(当時は急速減感作療法)をはじめ、今はエピペン(アドレナリン注射)は持っていますが、お弁当や市販品が一通り食べられるようになりました。

道なき道を進むのは、先生も保護者も当人も周囲も大変です。

食べてはいけない食品を食べて治療する。

学校の先生や友だちに理解してもらうのに苦労しました。

治療で食べていても、家の外では完全除去の生活が続くわけですから、

相変わらず、誤食にドキドキ、治療にハラハラ、悩みは尽きません。

本人は更に食べてはいけない!と言われている食品を食べるので、

苦手なにおいを克服するために鼻をつまんで食べるなど、それはそれは工夫しました。

先生の支え、そして入院中に初めて出会ったアレルギーの話ができるママ友との雑談や商品の情報交換がとてつもなく支えになっていました。

一歩進んで二歩下がる、それでも前には進んでると毎日言い聞かせ、色々な乗り越える方法を試して頑張りました。息子の反抗期の治療は、特にしんどかったですが、先生と息子に強い信頼関係ができていたので乗り越えることができました。

1回の治療で終わらないのが、食物アレルギーの治療。

継続と忍耐です。それは子どもだけでなく、保護者の心も悲鳴をあげます。

ココロのケアがあってこそ、治療は成立するなと思いました。

10年前と変わらない悩みと壁

息子の治療が少し落ち着いてきたとき、同じように治療や学校とのやりとりなどで悩んでいる沢山のお母さんに出会い、どうやって乗り越えてきたかを伝えたら、彼女たちは実践し、それが上手くいったケースがいくつもありました。

同時に、うちの息子は治療が上手くいったほうなのかもしれない。

でも全く気にしないでというとそうでもないですが、息子はエピペンという注射器をもちながら、食事について上手にコントロール出来ていると思います。

でも、治療ができない、うまくいかない人もいるかもしれない。

それでも食物アレルギーと向き合って生きていかなえればならない時、

同じ悩みを持つ人たちが話し合える場所ができたら、どんなところに気をつけたり工夫したらいいのか情報共有できて前に進めるんじゃないかな。

そう思って設立したのがLFAです。

共感・共有・共に生きるには必要なこと

同じような体験をした皆だから、話した後に心が軽くなる

体験談を聞く、食物アレルギーの最新医療情報・知識

防災対策、友だち付き合い、習い事、アレルギー対応食品情報 etc...

落ち込んだときは、交流の場で吐き出すことも必要

頭ではわかっていても、抜け出せないときがある

頑張ってるねって誰もいってくれないし

わかるよって

そして前向きになって笑顔で又がんばろうって思える場所

そんな居場所が必要です

共感・共有

共に生きるには必要なこと

同じような体験をした皆だから、

話した後に心が軽くなる

体験談を聞く、

食物アレルギーの最新医療情報・知識

防災対策、友だち付き合い、習い事

アレルギー対応食品情報 etc...

落ち込んだときは、

交流の場で吐き出すことも必要

頭ではわかっていても、

抜け出せないときがある

頑張ってるねって、

誰もいってくれないし

わかるよって

そして前向きになって

笑顔で又がんばろうって思える場所

そんな居場所が必要です

代表からのメッセージ

Living with Food Allergy

食物アレルギーと共に生きる

という意味です。

もちろん、ずっと食物アレルギーでいたいわけではありません。

ただ、治療をしている間も、治療できない人も、食物アレルギーと向き合わないといけないわけですから、上手く付き合っていきたいですよね。

アレルギーのある食材を使わない料理を作るのも一つ。

万が一、アレルギーのショックを起こした時、親が守ってあげるだけではなく、自分で自分の命を守る術を教えておくのも一つ。

周りの人と上手くコミュニケーションをとることも、食物アレルギーを持つ人にとって生活から切っても切り離せない大事なことです。だからこそ、当事者や保護者側の片方からの視点だけではなく、実際に私たちの周りにいるであろう人たちからも意見を聞き、色々な目線で問題を解決していきたいなと会を発足させました。生きづらさも悩みも共感できる仲間に会いませんか。

上手く付き合おう

LFAの名前は、Living with Food Allergy=食物アレルギーと共に生きるという意味を込めて付けました。

もちろん、ずっと食物アレルギーでいたいわけではありません。

ただ、治療をしている間も、治療できない人も、食物アレルギーと向き合わないといけないわけですから、上手く付き合っていきたいですよね。

今何ができるのか

アレルギーのある食材を使わない料理を作るのも一つ。万が一、アレルギーのショックを起こした時、親が守ってあげるだけではなく、自分で自分の命を守る術を教えておくのも一つ。

周りの人と上手くコミュニケーションをとることも、食物アレルギーを持つ人にとって生活から切っても切り離せない大事なことです。だからこそ、当事者や保護者側の片方からの視点だけではなく、実際に私たちの周りにいるであろう人たちからも意見を聞き、色々な目線で問題を解決していきたいなと会を発足させました。生きづらさも悩みも共感できる仲間に会いませんか。

相当心強いです。

だいじょうぶだよ。

LFAが目指す活動

食物アレルギー

ピア・サポートの場

ピア・サポートとは、同じ症状や悩みに直面するピア(仲間)が、体験を共有し、互いをサポート(支援)していくことを指します。

あったらいいなを形にします

1.正しい知識を得る場所を

ないなら作ってしまいましょう

アレルギーに対する考え方はこの10数年でも驚くほど変わっており、当時、当たり前だった食物アレルギー情報が現在の考え方と真反対です。

完全除去していれば治るだとか、古い情報・誤った情報をSNSを通して信じてしまったり、

以前よりも理解者が増えてはいるというものの、未だに食物アレルギーは、ただの好き嫌いだと言う認識の方もおられます。

そして何より、難しい。ならば、かみ砕いて説明します。

食物アレルギーに向き合う上で正しい知識を身につけましょう。

LFAのココ注目!

エピペン講習会・医師や看護師、専門家による学びの場

2.園や学校での生活

色んな裏技おしえます

今は以前に比べて、学校側がアレルギー症状が悪化した時に打つエピペン(アドレナリン注射)の研修や、調査書類、食物アレルギー対策など国をあげて対応をするようになってきています。

でもよく現場の先生たちの声に耳をかたむけると、とっても苦しそうな現状があります。

入学前はあんなに熱心だったのに、少し慣れてきたらやってもらえるだろうと、任せっきりになっていませんか。

子どもの命を守るためには、保護者・当人そして先生たちのサポートがあってこそです。

集団行動の中、できること、できないこと。

先生への伝え方、保護者として動けることはどんなことか話し合いましょう。

LFAのココ注目!

保護者交流会・子ども交流会・LINE相談

3.日々の生活

相談できる相手を増やそう

その中にきっとあなたに合うやり方がある

アレルゲンに気を付けながらの毎日の食事。

メニューも時には行き詰ります。レパートリーには限りがあります。

アレルギーで摂取出来ない栄養素不足も気になります。

手作りご飯はもちろんいいですが、無理しすぎずに市販品も上手く取り入れればいいと思います。どんな商品が使いやすいですか。情報共有しましょう。

お友だちの家でおやつが出たら・・・ママ友には何て言おう・・・

周りへの伝え方は本当に悩みます。先輩ママに聞いてみましょう。

そして、たまには一リラックスして家族みなさんでご飯を食べましょう。

LFAのココ注目!

保護者交流会・LINE一斉配信情報・クッキング講座・10大アレルゲン除去ビュッフェ

4.自分の命を守る術を知る

学んだ後に実践してみよう

もちろん年齢もありますが、お母さんがいないと何もできないより、自分の疾病を理解しアレルギーのある食べ物から身を守る。

もし、万が一症状ができたときに、どうやって周りにSOSを出すのかを知ることは大事なことです。仲間と一緒に学んでいきましょう。

LFAのキッズキャンプは(守らないキャンプ)です。

気を付けるポイントを知り、実際に自分で判断したらそれは自信に繋がります。

生きてく力はそこにある!

LFAのココ注目!

親子エピペン講習・子ども交流会・アレルギーっ子キャンプ・TEEN-MEET